REALISME

dalam drama atau teater sangat berhubungan erat dengan tradisi drama

atau teater realis di Barat. Drama atau teater realis lahir dari

dinamika sejarah masyarakat Barat dan berhasil mencapai taraf proses

konvensionalisasi yang mapan. Di Inggris, drama realis tumbuh dan

berkembang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat

Inggris pada abad XII yang dimotori kelas borjuasi.Berkaitan

dengan seni peran dapat diamati pada periode besar teater Elizabethan.

Perkembangan dan pertumbuhan imperius-Inggris membuka kesempatan bagi

kelompok saudagar dan pemilik-pemilik toko untuk berkembang secara

ekonomis dan politis. Makin lama mereka semakin kuat dan akhirnya tumbuh

pula harga dirinya sebagai kelas tersendiri. Di dalam dunia teater,

pada suatu ketika kelas borjuasi tidak lagi ingin menonton lakon

raja-raja, bangsawan-bangsawan; mereka ingin melihat diri mereka

sendiri. Maka tidak sia-sia, George Lillo (1731) menulis lakon tentang magang, pelacur, dan saudagar dalam karyanya Saudagar London. Jelas dalam lakon ini tokoh-tokoh kerajaan tidak hadir.

Kebangkitan kelas borjuasi merupakan salah satu sebab munculnya realisme. Daya lain yakni Ilmu Pengetahuan: teori

Evolusi Darwin, teori psikologi sebelum Sigmund Freud, maupun

masalah-masalah sosial yang menantang pendekatan ilmiah pada masa-masa

itu mendorong tumbuhnya suatu sikap dan cara memandang kehidupan secara

khas. Sikap dan pandangan ini secara tak langsung menyatakan bahwa

kehidupan dan dunia dapat dipahami melalui pengamatan dan penggambaran

obyektif. Para Raja dan kaum bangsawan sudah tersisih dari kehidupan,

maka mereka pun tersisih dari pentas pula.

Kebangkitan borjuasi ternyata juga membangkitkan individualisme.

Tokoh-tokoh pemikir yang mewakili kelas borjuasi seperti Hobbes,

Montesquieu dan Rousseau langsung atau tidak langsung mengungkapkan

pandangan tentang supremasi individu dalam masyarakat dan menekankan

pentingnya pengaturan hubungan (politis) individu dengan masyarakat dan

negara. Pandangan demikian dikenal dalam masyarakat yang menentang dan membebaskan diri dari pandangan komunal-feodal.

Secara mudah dapat dipahami mengapa dalam realisme individu demikian menonjol; justru individu sebagai protagonis yang dengan tindakannya menimbulkan konflik dengan lingkungannya, dengan masyarakatnya yang melahirkan drama.Sehingga

tidak terlalu berlebihan kalau dikatakan bahwa realisme adalah teater

tokoh, teater individu. Realisme berbicara Dr. Stocmann dalam Musuh Masyarakat karya Hendrik Ibsen, Willy Loman dalam Matinya Pedagang Keliling karya Arthur Miller, Jane, Fritz, Corrie, Willem dalam Perhiasan Gelas

karya Tennesse William. Penulis pernah memainkan tokoh Fritz, Doni Kus

Indarto memeranan Willem, Sari Nainggolan sebagai Corrie dan Sekar

Pamungkas sebagai Jane waktu studi Penyutradaraan II pada Jurusan Teater

ISI Yogyakarta di Kampus Utara Karangmalang (1987).

Individu-individu

yang hadir di atas pentas mewakili dirinya sendiri, mereka hadir dalam

keamungan atau keunikan di dalam pikiran, perasaan, temperamen dan

pandangan hidup. Mereka adalah manusia darah daging yang dapat kita

temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam realisme, protagonis dan antagonis merupakan

sarana pelaksana konflik. Ia adalah tokoh yang bertentangan dengan

setengah pihak lainnya, baik lingkungan sosial, spiritual atau alam. Ia

berusaha mengalahkan, menundukkan lawannya dan menyadari keterbatasan,

kelemahannya dengan tabah dan agung maka terjadilah tragedi. Jika mereka dapat menerima kelemahan dan keterbatasannya dengan tertawa maka lahir komedi. Apapun yang terjadi pihak protagonis dan antagonis merupakan individu yang menentukan.

Teater realisme sifatnya sastrawi (literrer).

Bahasa sangat menonjol sehingga terkesan verbal. Hal ini dapat

dimengerti karena hanya dengan bahasalah cocok untuk mengungkapkan yang

bersifat intelektual dan analitik. Seperti halnya kegiatan masyarakat

Eropa. Kecenderungan intelektualitas ini diwakili tokoh realisme dari

Inggris, Shaw dimana ia menulis dialog sebagai disksi dan debat.

Gambaran obyektif tentang dunia, kecenderungan menempatkan kedudukan

individu pada tempat yang sangat dominan serta kecenderungan memandang

hakikat drama sebagai konflik telah menggerakkan suatu proses

konvensionalisasi terhadap para penata panggung (stage, propertys dsbnya), gaya berperan dan

cara menulis naskah, proses konvensionalisasi ini mencapai kemapanannya

pada pertengahan akhir abad XIX, melalui -tokoh-tokoh seperti Ibsen, Chekov dan Stanislavsky

(Ferguson, 1956).Untuk itu dapat ditangkap bahwa realisme memuat

pandangan dunia, yang memandang dunia dan alam sebagai sesuatu sasaran

untuk ditaklukkan dan ditundukkan. Kemudian dimanfaatkan, dieksploatasi.

Awal abad XX terjadi perkembangan baru dalam kehidupan teater di Eropa.

Tokoh seperti Brecht, Artaud menolak aliran realisme.

Latar Kebangkitan

Realisme

bangkit seiring dengan tumbuh dan berkembang kelas, burjuis di Eropa.

Sejak jaman Renesan, dunia perdagangan di Eropa mulai maju.

Perlahan-lahan pengaruh dan kekuasan berpindah dari golongan aristokrat

pemilik tanah dan pedagang. Dampak yang muncul

pada dunia teater, kelas burjuasi tak ingin lagi menonton lakon

raja-raja, pangeran dan putri-putri Mereka ingin melihat diri mereka

sendiri. Fenomena ini menggerakan George Lillo menulis tentang magang,

pelacur dan saudagar dalam naskah saudagar dari London, atau Tragedi George Barnwell (1731). Naskah ini tidak menghadirkan satria-satria, putri-putri serta pahlawan-pahlawan dengan zirah mengkilap dan pedang bergemerincing.

Kebangkitan

kelas burjuasi merupakan salah satu sebab yang mendukung munculnya

realisme. Ada juga kekuatan lain yaitu perkembangan Ilmu pengetahuan.

Teori evolusi Darwin, Positivisme Auguste Comnte, serta teori-teori

psikologi Freud dan masalah-masalah sosial yang menentang pendekatan

secara ilmiah, menimbulkan suatu cara pandang yang khas pada kehidupan.

Sikap

dan cara pandang ini secara tidak langsung menyatakan bahwa kehidupan

dan dunia dapat dipahami melalui pengamatan dan penggambaran obyektif.

Peri-peri dan tukang tenung berada di luar dunia obyektif. Dengan

sendirinya para pangeran dan para putri sudah saatnya tersisih dalam

kehidupan panggung.

Munculnya

kelas burjuasi dan perkembangan llmu Pengetahuan abad XIX, akhirnya

membangkitkan suatu pola hidup individualisme. Tokoh-tokoh pemikir yang

mewakili kelas burjuasi seperti Hobbes, Montesquieu dan Rousseau,

langsung atau tidak langsung mengungkapkan pandangan tentang supremasi

individu dalam masyarakat. Mereka menekankan pentingnya pengaturan

hubungan (politis) individu dengan masyarakat dan negara. Pandangan ini

bukan saja tidak dikenal dalam masyarakat komunal-feodal, akan tetapi

justru menentang dan membebaskan diri dari pandangan komunal-feodal

tentang individu. Oleh karena itu mudah dipahami jika dalam pentas

realisme, individu-individu dibuat sangat menonjol keberadaannya.

Individu sebagai tokoh protagonis dalam tindakannya bisa menimbulkan

konflik dengan lingkungannya. Hal ini berbeda dengan tokoh-tokoh dalam

drama Klasik dan Romantik yang dilandasi semangat mitis ingin menegakkan

moral dan kebenaran. Para tokoh yang dimunculkan dalam drama Romatis

bisa dikatakan sebagai manusia setengah dewa

Romantikisme

secara mencolok menampilkan konflik antara kejahatan dan kebaikan, yang

kelihatannya diwarisi dari mitos-mitos Yunani Kuno sebagai tragedi

kehidupan. Dalam Romantikisme diciptakan sikap yang kontras dalam

menanggapi kebenaran dan dosa, antara roh dan nafsu kedagingan. Cinta

juga selalu menjadi bagian yang terus dipertahankan ketika berhadapan

dengan kekhaosan hidup. Romantikisme tidak ragu untuk mengafirmasikan

cinta dan pengorbanan sebagai tindakan heroik. Manusia semacam

Robin Hood yang hidup di hutan dengan kawan rampoknya, yang

dikejar-kejar penguasa tapi tetap memperjuangkah rakyat miskin, adalah

gagasan tokoh dari abad Romantikisme.

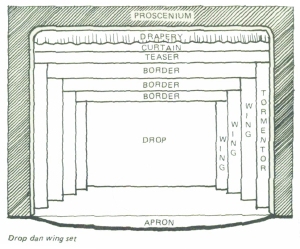

Realisme Konvensional

Setelah

digambarkan bahwa realisme lahir dari dinamika kehidupan masyarakat

Barat yang menekankan obyektifitas pengamatan, maka yang nampak di atas

panggung kemudian

ialah sebuah kehidupan yang

diusahakan sesuai dengan aslinya. Dinyatakan oleh Kernodle bahwa

realisme menyajikan gagasan untuk menampilkan suatu bagian dari

kehidupan. Di atas panggung akan terbayang sepotong kehidupan, sehingga

jagad panggung merupakan penyajian kembali kehidupan indrawi. Secara

teknis pementasan di atas panggung diusahakan menggambarkan kehidupan

sering

mungkin. Pentas dan perlengkapan panggung menggambarkan ruang duduk

suatu keluarga, atau ruang kantor dan ruang lain yang paling umum

dilihat oleh penonton. Kalau cerita mengenai sejarah, misalnya tentang

Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, maka ruang dan keseluruhan

perlengkapan pentas disesuaikan sedekat mungkin dengan bentuk dan gaya

zaman itu. Pertunjukan teater semacam ini dikatakan oleh Saini (1991)

sebagai model teater realisme konvensional.

Selain properties, setting dan kostum yang secara

pasti berkorespondensi dengan realita, realisme konvensional juga

menolak gaya akting yang berlebihan. Pencetus utama untuk gaya berperan

realis adalah Konstantin Sergeyevich Stanislavsky (1865-1938). Stanislavsky menekankan arti penting gaya berperan yang wajar, tidak dibuat-buat dan menolak gaya bicara deklamatoris. Dasar dari pemeranan ini mengungkapkan tingkah laku manusia sesuai dengan penernuan-penernuan di bidang psikologi.

Pendekatan

pemeranan Stanislavsky dengan metode psikologi sangat sesuai untuk

menganalisa tokoh-tokoh yang diciptakan dalam lakon realisme.

Tokoh-tokoh dalam drama ini hadir sebagai individu-individu yang ada

dalam keseharian dengan karakter penuh kontradiksi. Mereka bukan lagi

para pangeran dan putri yang hidup dalam suasana glamour istana. Mereka

adalah manusia darah daging yang harus berjuang keras dalam situasi

sosial abad XIX dengan adanya revolusi industri.

Pada

masa itu kemiskinan dan kejahatan telah merajalela lebih hebat daripada

masa sebelumnya. Ide-ide tentang kebebasan dan persaudaraan kaum

romantik telah runtuh. Akhirnya para tokoh yang diciptakan dalam lakon- lakon realisme adalah mereka yang bertentangan dengan lingkungan sosial, spiritual, maupun alam.

Dr.

Stockman, dalam Musuh Masyarakat karya Henrik Ibsen, adalah salah satu

contoh tokoh yang harus terpojok karena melawan lingkungan sosialnya.

Meskipun ia benar narnun hukum masyarakat dan pemerintah menentukan lain. Penemuan adanya virus yang menyebar dalam pemandian kota oleh Dr.

Stockman telah membuat resah masyarakat dan pemerintah Tempat pemandian

itu adalah sumber pendapatan daerah. Jika benar bahwa air telah tercemar maka pemandian tersebut harus ditutup. Usaha ini dengan sendirinya merugikan pemerintah dan masyarakat. Akhirnya kebenaran yang diternukan oleh Dr. Stockman diangap fitnah, dan dia harus disingkirkan.

Drama-drama

Ibsen menekankan gambaran watak manusia. Obsesinya sekitar pengaruh

nilai-nilai palsu dalam masyarakat terhadap kehidupan pribadi yang harus berbuat secara palsu pula. Contoh kepalsuan ini sangat nampak dalam naskahnya yang lain, yaitu Hantu-Hantu. Naskah ini mengisahkan usaha Ny. Alving untuk menutupi masa lalu suaminya yang

penuh noda. la berusaha menghilangkan noda dengan mendirikan RumahYatim

dan menyumbang Gereja. Narnun bisakah hal ini menghapus kebobrokan

suaminya? Ternyata tidak. Anak Ny. Alving tetap hadir sebagai pemuda

yang mentalnya terbelakang. la terserang penyakit sipilys, turunan dan

bapaknya. Bayang-bayang hitam masa lalu ternyata tak bisa dihilangkan

dengan mudah.

Cukup beralasan jika akhirnya Saini K.M beranggapan bahwa teater realisme adalah teater tokoh, teater individu. Individu sebagai protagonis dengan

segala tindakannya menimbulkan konflik dengan Lingkungannya,

masyarakatnya, yang menimbulkan drama. Begitu pentingnya

protagonis-individu ini, hingga dalam realisme ia mengambil setengah dari pentas sebagai ajang konflik.

Realisme konvensional juga menanarnkan ciri-cirinya pada gaya penulisan sastra lakon. Lakon realisme konvensional dituntut untuk menggunakan struktur yang terjalin dengan pola sebab-akibat. Tuntutan tersebut cukup beralasan karena

lakon realis harus menampilkan peristiwa secara rasional. Alur cerita

semacam ini cenderung mewujudkan struktur yang dikenal dengan nama

Struktur Piramida Aristoteles. Struktur ini memiliki unsur- unsur yang berturut-turut meliputi eksposisi (pembukaan), komplikasi (keruwetan), krisis (penggawatan), klimaks (puncak kegawatan), resolusi (penguraian), konklusi (kesimpulan). Jika digambarkan dalam sebuah diagram, maka rumusan di atas berbentuk seperti bangun segitiga, dengan klimaks sebagai puncaknya.

Setelah dirintis oleh George Lillo, Henrik Ibsen menempati

kedudukan yang terhormat dalam hubungannya dengan realisme

konvensional. Dialah puncak terpenting aliran realisme. Pada Ibsen

metode dan tujuan realisme diterapkan sebaik-baiknya. Pada tahun 1875

Ibsen mulai menulis naskah dan tahun tersebut dianggap sebagai permulaan

teater modern.

Naskah-naskah

Ibsen sangat berbeda dengan kecenderungan penulisan naskah sebelumnya.

Pada Musuh Masyarakat atau Hantu-Hantu misalnya, tidak terlihat adanya

penulisan yang bertele-tele, dipenuhi bumbu-bumbu khotbah dan kata-kata

romantis lainnya. Dialog-dialog tertulis seperti

percakapan keseharian. Pola ini akan mengarahkan pemeran untuk berbicara

tidak seperti berdeklamasi. Akhirnya model penulisan semacam itu

disyahkan sebagai gaya realisme konvensional. Dapatlah dipahami kalau

Ibsen tidak saja dianggap sebagai Bapak Realisme tetapi juga sebagai

Bapak Teater Modern, karena realisme konvensional adalah salah satu

gejala modernisme.

Realisme dan Naturalisme

Ternyata

pemahaman orang pada realisme sangat beragam dan memancing perdebatan.

Tidak selamanya kehidupan nyata dapat ditransformasikan ke atas

panggung. Hal ini berangkat dari suatu kesadaran bahwa pandangan dan

interpretasi terhadap dunia nyata harus diseleksi. Konsep realisme tenis

bergulir dan perlu didefinisikan kembali. Kemudian muncullah berbagai

varian dari realisme. Salah satu varian itu ialah naturalisme.

Menurut Jakob Sumardjo, naturalisme merupakan sisi ekstrim dari Gerakan Realisme. Pada

dasarnya naturalisme mempercayai bahwa kebenaran dunia dapat diketahui

dengan lima indra manusia. Tetapi naturalisme, selain menuntut

pendekatan ilmiah juga percaya bahwa kondisi manusia sangat dipengaruhi

oleh faktor lingkungan dan keturunan.

Seiring dengan merebaknya gerakan naturalisme tumbuh pula kota-kota besar yang menjadi tempat pernukiman kaum urban yang kumuh (slum)

akibat ekploitasi industri. Kemiskinan, kesengsaraan, kemelaratan serta

kemerosotan moral menjadi persoalan yang kompleks. Kondisi ini memicu

para naturalis untuk mengungkapkan kemerosotan dan kebobrokan masyarakat

golongan bawah. Drama-drama mereka penuh dengan kebusukan manusia dan

hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan.

Naturalisme

menolak tampilan drama yang hanya didasarkan pada perkiraan terhadap

kehidupan nyata. Setiap sajian drama naturalis adalah usaha

mempraktekkan kehidupan nyata itu sendiri, bukan idealisasi kenyataan

hidup. Drama naturalis adalah sepotong kehidupan nyata yang didasarkan

pada kenyataan hidup yang keras dan kasar. Kenyataan yang

ditranformasikan dalam pentas naturalisme misalnya drama sebabak Andre

Antoine, Tukang Jagal, menghias pentas dengan daging-daging sapi

sebenarnya seperti toko daging para penjagal dalam realita.

Meskipun disebut

sebagai varian dari realisme, naturalisme mempunyai kecenderungan

estetika yang sangat berbeda dengan realisme Realisme dipandang lebih

obyektif daripada naturalisme. Dalam realisme segalanya digambarkan

seperti keadaan yang sebenarnya, seperti yang dilihat oleh mata, tidak

kurang tidak lebih. Pada seni rupa, seniman seolah-olah suatu cermin

yang membayangkan kembali kehidupan sekitar dengan wama-wama,

garis-garis dan gerak-geriknya. Seorang pengarang realis melukiskan

tokoh-tokohnya dengan perasaan-perasaan dan pikiran-pikiran sampai pada

yang sekecil-kecilnya, dengan tidak memihak memberikan simpati atau

antipati pada tokoh-tokohnya. la membayangkan tokoh-tokohnya seperti

yang sungguh-sungguh dikenalnya. Pengarang atau pelukis adalah penonton yang obyektif. la tidak memperbagus dan memperjelek orang-orang dan keadaan-keadaan yang dilukisnya

Sedangkan

oleh kaum naturalis, alam dilihat melalui kehangatan rasa. Dunia luar

tak bisa dilukiskan seperti apa adanya. Pusat pribadi

seniman

harus turut bicara. Singkat kata dalam naturalisme sangat berkuasa

pandangan dan visi seniman sendiri atas alam. Suatu pandangan yang

mengandung nafsu hidup yang besar.

Membahas

naturalisme mengingatkan kita pada karya-karya Raden Saleh atau Basuki

Abdullah yang sering menggambarkan figur perempuan secara erotis. Pernah

timbul suatu rumusan bahwa naturalisme sebagai realisme cenderung pada

hal kemesuman. Ini didasarkan pada beberapa pelukisan mesum atas karya

Emile Zola yang dianggap sebagai pengarang naturalis terbesar. Jika ditelusuri sebenarnya roman-roman Zola isinya tidak sernuanya serba mesum.

Dalam

teater, tema-tema drama naturalis adalah tampilan kenyataan

naluri-naluri dasar yang berbahaya, seperti penyimpangan seksual,

ketamakan, kerakusan dan berbagai fenomena kelaparan dan kemiskinan yang

kompleks. Maxim Gorky dalam dramanya Lower Depth (1920) melukiskan

tokoh-tokoh yang disergap kemelaratan, hidup di gudang bawah tanah.

Mereka hanya bisa hidup dengan angan-angan dan khayalan.

Kemudian Henrik Ibsen dalam A Doll House

melukiskan penyimpangan seksual seorang istri bernama Nora. Tetapi

suaminya yang bernama Torvald justru memaafkan perbuatan istrinya yang

mencemarkan itu. Drama ini pada intinya menggambarkan

pertarungan antara kebenaran melawan hipokrisi. Para tokoh realisme

abad ke IX menurut Ernst Cassirer, memiliki wawasan yang lebih cermat

mengenai proses seni bila dibandingkan dengan lawan-lawan mereka, para

tokoh romantikisme. Mereka meyakini naturalisme yang radikal dan tak

kenal kompromi. Tetapi justru naturalisme inilah yang membuat mereka

memiliki konsepsi mendalam mengenai bentuk artistik. Mereka membuat

pelukisan-pelukisan amat detail tentang alam dan watak-watak manusia.

Terlihat juga adanya daya imajinasi yang sangat kuat, meski mereka

mundur kembali pada definisi usang bahwa seni ialah imitasi alam.

Naturalisme

dalam gerakan teater, ternyata hanya sanggup bertahan sampai tahun

1900. Setelah itu hanya realismelah yang berpengaruh. Realisme justru

makin berpengaruh karena perkembangan teknologi yang menunjangnya,

seperti diketemukannya listrik.

Realisme dan Impresionisme

Impresionisme

merupakan varian lain dari realisme. Jika drama naturalis ingin

memberikan lukisan pikiran-pikiran yang berat, kejadian-kejadian yang

menggetarkan jiwa, tidak demikianlah dengan drama impresionis. Drama

impresionis hanya berusaha melukiskan kesannya yang sepintas pada suatu

hal. Kesan tersebut tidak akan didramatisasikan secara berlebih, sebab

hal itu justru akan menghilangkan kesan penglihatan dan perasaan pada

mula pertama.

Drama

impresionis mempunyai hubungan yang implisit dengan seni rupa. Para

impresionis lebih tertarik pada pemandangan yang seolah-olah ringan dan

sepele. Claude Monet menernukan impresi dalam lukisannya berupa katedral

yang hilang dalam kekaburan pagi buta. Demikian pula impresi sebuah

jembatan dalam senja berkabut di London. Cahaya, cuaca, kabut, waktu

yang merangkak dalam hari, dan warna lokal sangat penting dalam

impresionisme. Latar depan lenyap, yang muncul adalah latar belakang.

Drama

impresionistik menawarkan konflik yang tersamar dan berupa

persoalan-persoalan yang sepele. Kecenderungan ini menjadikan karakter

tokohnya terkesan tidak mengalami perubahan watak yang jelas. Alur yang

menunjang drama ini juga tidak pernah menunjukkan eksposisi dan progresi

yang jelas serta klimaks yang menentukan. Ini sangat berbeda dengan

drama naturalis yang tokoh, alur, konflik dan persoalannya jelas. Contoh

yang cukup representatif dari kecenderungan impresionistik terdapat

pada karya Anton Chekov.

Drama-drama

Chekov diilhami dari kehidupan masyarakat Rusia jaman ia hidup.

Tokoh-tokohnya memimpikan hidup yang berguna dan berbahagia, tetapi

selalu terbentur oleh lingkungan, kepribadian dirinya dan

keinginan-keinginan tokoh lain. Kejadian-kejadian yang diciptakan Chekov

seakan-akan tak menentu arahnya, seperti karakter tokoh-tokohnya yang

juga tak menentu. Nampaknya drama-dramanya memberi kesan murung tetapi

di dalamnya banyak mengandung humor. Kemurungan dan humor muncul secara

simultan dalam drama-dramanya. Ini bisa dilihat misalnya pada The Cherry Orchad (Kebun Chery, 1904).

The Cherry Orchad

merupakan drama Chekov yang terkesan sangat impresionistik. Drama ini

berkisah tentang sekelompok tokoh yang mencoba bertahan pada makna

sebidang tanah perkebunan bangsawan. Mereka masih meyakini status

kebangsawanannya karena m»sih tinggal di sebuah tanah dengan berdirinya

tumbuhan Chery yang merupakan pohon simbol kebangsawanan di Rusia. Keberadaan

mereka dalam realita sebenarnya telah digeser oleh hadirnya orang kaya

baru dari kalangan pedagang. Kekalahan mereka akhirnya ditandai dengan

ditumbangkannya pohon Chery oleh pemilik baru dari tanah bangsawan

tersebut.

The

Moscow Art Theatre di bawah arahan sutradara Stanislavsky mementaskan

drama tersebut dengan penuh melankoli dan impresi yang mendalam. Tetapi

Chekov ketika itu meminta dengan tegas bahwa drama itu adalah komedi.

Ternyata aktor-aktor yang memerankan tokoh-tokoh dalam drama tersebut

berhasil menciptakan karakter-karakter unik yang menggelikan, tokoh-tokoh yang bodoh tetapi lucu, tanpa harus kehilangan simpati mendalam atas penderitaan yang dialami tokoh-tokoh tersebut. Kombinasi

tragik-komik memang senantiasa menjadi ciri-ciri yang menonjol dalam

drama impresionistik. Begitu banyak persoalan yang ditimbulkan manusia

karena ketamakannya, kerakusan, khayalan yang merusak diri sendiri,

serta kepicikannya. Oleh karena itu yang muncul kemudian adalah sebentuk

drama kehidupan yang penuh ironi.

Realisme Sosial

Aliran

realisme tidak sepenuhnya diterima dalam abad XX Pemberontakan terhadap

realisme timbul, antara lain oleh Symbolisme, Ekspresionisme dan Teater

Epik. Konsepsi seni aliran di atas menentang realisme konvensional

secara mendesar. Kaum symbolis beranggapan bahwa intuisi meruapakan

dasar yang tepat untuk memahami realitas. Keyakinan tersebut berangkat

dari suatu anggapan bahwa kenyataan tak bisa dipahami secara logis, maka

kebenaran juga tak mungkin diungkapkan secara logis. Oleh karena itu

kenyataan harus diperlihatkan dengan simbol-simbol. Sebuah drama

symbolis cenderung bersifat samar, misterius dan membingungkan.

Sementara ekspresionisme, mendasarkan kebenaran bukan pada kenyataan-kenyataan luar seperti dalam realisme. Menurut kaum ekpresioms, kebenaran harus dicari dalam visi pribadi. Kebenaran terletak dalam jiwa, pikiran dan batin. Apa yang

dianggap seseorang benar menurut batinnya harus diekspresikan meskipun

tidak bersesuaian dengan dunia nyata di luarnya. Pandangan ini terasa

sangat subyektif, bertentangan dengan realisme yang berusaha untuk

selalu obyektif.

Sedang

teater epik, meski dipertimbangkan sebagai gaya yang memberontak

realisme, namun bentuk dramanya jika dicermati justru memperluas konsep

realisme. Pemrakarsa teater epik ialah Bertolt Brecht

(1898-1956). la mulai aktif dalam teater ketika Jerman tengah berada

dalam puncak jaman ekspresionisme. Narnun jika kita melihat beberapa

karya dramanya terlihat adanya kecenderungan menampilkan realita secara

obyektif.

Realita

yang ditampilkan oleh Brecht tidak sejalan dengan realisme

konvensional. Pandangan Brecht pada fenomena sosial tidak bisa

dipisah-kan dari sikap ideologinya sebagai penganut Marxisme. Brecht

adalah seorang pengecam kapitalisme. Seperti telah dipaparkan di atas,

realisme konvensional di antaranya tumbuh dan berkembang berkat

pertumbuhan dan perkembangan masyarakat burjuasi. Sementara Brecht

sebagai seorang Marxis beranggapan bahwa kelas pekerja membutuhkan gaya

teater yang lain, yaitu yang menyampaikan pesan-pesan yang politis.

Karena pesan-pesan politisnya inilah teater Brecht bisa digolongkan ke

dalam Arealisme sosialisa. Di samping itu karena bertujuan mengajar

masyarakat untuk melihat realitas sesuai dengan pandangan yang marxistis

itu, maka teater Brecht adalah juga bersifat didaktis.

Walaupun

seorang marxis, Brecht tidaklah menulis lakon-lakon murahan. Sebagai

seorang jenius ia dapat mengatasi kegagalan-kegagalan di bidang

artistik. la kemudian tampil dengan karya-karya yang cemerlang, baik dalam bidang pemikiran, penulisan sastra lakon maupun

penyutradaraan.Karena kejeniusannya dan kemampuannya di bidang

artistik, ada yang beranggapan bahwa teater epik Brecht bukanlah

Arealisme sosialis tapi lebih tepat digolongkan sebagai Arealisme sosial

A. Ada perbedaan yang hakiki di antara ke duanya.

Realisme

Sosialis, pada awalnya muncul tahun 1932 sesudah Konferensi Partai

Komunis Uni Sovyet pada tanggal 30 Januari - 4 Februari 1932. Josep

Stalin mengadakan perombakan besar-besaran pada seluruh aspek kehidupan,

yakni perombakan dari watak proletar menuju watak sosialis. Perombakan

itu termasuk dalam aktivitas budaya dan sastra yang harus memainkan

peranan sebagai corong propaganda fase sosialis dalam segala bidang.

Sementara

itu yang disebut dengan realisme sosial sama sekali tidak ada

hubungannya dengan realisme sosialis. Pada prinsipnya realisme sosial

merupakan suatu pandangan atau suatu keyakinan pengarang yang tertuang

ke dalam prosa yang cermat, teliti, rinci, jujur dan obyektif dalam

menampilkan seluruh kejadian kehidupan, termasuk kebobrokan yang terjadi

dan dialami oleh pengarang. Dalam realisme sosial seorang pengarang

dengan sadar melakukan kritik dengan tujuan penonton menjadi kritis.

Aliran ini dikenal pula dengan sebutan realisme kritikal, suatu realisme

sosial yang mengandung kritikan sekaligus membangkitkan reaksi kritis

penonton.

Kalau

diperhatikan secara teliti, realisme sosial bukanlah bagian dari

struktur partai seperti dalam realisme sosialis. Aliran realisme sosial

hanya menyajikan sebuah penilaian terhadap kenyataan sosial, tidak

mempunyai ambisi lain kecuali menyodorkan suatu gambaran nyata yang

terjadi di tengah masyarakat. Karya seni realisme sosial lebih cenderung

sebagai gagasan pribadi yang mewakili golongan intelektual.

Munculnya

sebutan teater epik sebetulnya untuk tujuan membedakan bentuk dan teori

teateroya dengan realisme konvensional. Gaya teater epik menginginkan

terjadinyajarak antara penonton, pemain dan pentas sehingga tercipta

suasana kritis. Untuk menciptakan jarak ini, Brecht menciptakan prinsip

V-Effect (VerfremdungsefTekt), yaitu efek pengasingan atau alienasi.

Melalui efek alienasi ini baik penonton maupun pemain harus tetap

mengambil jarak kritis terhadap masalah yang disajikan pengarang

Penonton maupun pemain harus tetap sadar bahwa apa yang sedang mereka

lihat dan alami bukanlah kehidupan, melainkan teater.

Teater

Brecht bukanlah teater illusionos seperti teater realisme konvensional.

Untuk itu dalam drama Brecht tidak diternukan pola penokohan yang bisa

menimbulkan efek identifikasi. Sangat dihindari proses yang menjadikan

penonton larut pada tokoh yang ada di panggung. Pemahaman pemeranan

dalam teater epik tidaklah menuntut aktor untuk menjiwai tokoh dalam

cerita yang diperankan, seperti halnya yang dianjurkan oleh Stanislavsky

dalam realisme konvensional. Pemeran dalam teater epik hadir dengan

sadar untuk mendemontrasikan pikiran, perasaan dan hasrat, cita-cita dan

sebagainya. Walau di dalam praktek pemeranan tidaklah mudah menernukan

batas-batas yang tegas antara pelaksanaan teori Stanislavsky dan teori

Brecht, tapi ciri-ciri pemeranan Brecht cukup kentara. Dalam pemeranan

teater epik para pemain lebih banyak mempergunakan daya ungkap

gerak-gerik (gestikulasi). Pementasan sandiwara-sandiwara Brecht dan

para pengikutnya biasanya ditandai dengan pemandangan pentas yang sibuk

(sering ada nyanyian dan tarian) untuk tujuan alienasi.

Sastra

lakon Brecht juga berbeda dengan sastra lakon realisme konvensional

yang menganut faham Aristotelian. Brecht menyebut gaya lakonnya

non-Aristotelian. Peristiwa-peristiwa dalam lakon Brecht tidak secara

ketat dihubungkan oleh hukum sebab-akibat. Adegan demi adegan dalam

lakon teater epik lebih berupa tempelan-tempelan (montage) Kesatuan

lakon diciptakan dengan mengaitkan adegan satu dan yang lainya dengan

menjaga keutuhan tema. Adegan- adegan tersebut biasanya disambung dengan

suatu narasi yang dalam pertunjukan dilakukan oleh narator (pembawa

acara).

Tata-pentas, tata-busana dan tata-perlengkapan (properties)

diusahakan untuk berbeda dengan apa yang ada dalam kehidupan Sebagai

contoh, kalau dalam pementasan diperlukan perlengkapan yang dibuat dari

kotak-kotak bekas pembungkus sabun, maka perlengkapan itu dibiarkan

seperti apa adanya. Jika kotak tersebut digunakan sebagai kursi, maka

kotak tersebut tak perlu dicat. Papan-papan kotak sabun diperlihatkan

seperti apa adanya agar penonton tetap sadar bahwa itu kotak sabun yang

digunakan sebagai kursi.

Realisme

sosial Brecht tidak muncul begitu saja. Upaya mencari gaya teater yang

tidak illusionis sebagai altematif terhadap realisme konvensional telah

dilakukan orang sebelumnya. Simbolisme dan

Ekspresionisme yang dirintis oleh Stindberg dan tokoh-tokoh di Jerman

tahun 1920-an adalah bagian dari upaya itu. Meski demikian, upaya mereka

masih memberi peluang bagi keterlibatan emosional dan identifikasi

penonton terhadap tokoh-tokoh yang ada di atas pentas. Hal ini sangat

berbeda dengan gaya teater Brecht yang menginginkan terjadinya jarak

antara penonton, pemeran dan pentas, hingga penonton bisa tetap kritis.

sumber: http://posstheatron.blogspot.com/2009/05/profil-posstheatron-garut.html